喜剧编剧王笑笑:"作者对拼多多段子的剖析让我这个专业喜剧人都受益匪浅。确实,最高级的喜剧往往源于生活中的矛盾与荒诞,而拼多多几乎每个功能点都自带喜剧结构。特别是对砍一刀行为艺术的分析,揭示了现代人面对诱惑时的普遍心理状态。"

文化评论人张深度:"拼多多现象本质上是当代中国的一个文化隐喻——我们在追求实惠的同时也在参与一场大型社交表演,在获取物质满足的同时也在消费情感价值。这篇文章以轻松的方式触及了这些深层议题,展现了商业现象背后的文化逻辑。"

社会学者陈观察:"本文最精彩的部分在于指出了拼多多如何成为人际关系的新型压力测试。在数字时代,我们的社交行为越来越被商业逻辑所塑造,而拼多多将这一过程推向了极致。用喜剧的方式讨论这一严肃话题,反而让问题的本质更加凸显。"

营销专家吴策略:"作为研究消费者行为的学者,我特别欣赏文章中对消费升级与降级辩证关系的论述。拼多多的崛起确实颠覆了许多传统营销理论,证明了中国市场的特殊性和复杂性。用脱口秀的视角解读这一现象,提供了传统分析框架之外的新思路。"

一、"砍一刀":当代互联网最大的行为艺术

"朋友,帮我砍一刀吧!"这句话恐怕是移动互联网时代最具魔力的社交咒语。拼多多的砍价机制本质上是一场大型群体喜剧——每个人都相信自己会是那个幸运儿,而现实往往是砍到99.99%后陷入无限循环。这种机制的精妙之处在于,它完美利用了行为经济学中的"损失厌恶"原理:用户已经投入了时间和社交资源,即使知道希望渺茫,也不愿轻易放弃。

七、文化现象:拼多多梗的病毒式传播

拼多多已经超越了一个电商平台的范畴,成为一种文化现象和社交货币。相关的网络梗和段子以惊人的速度传播,不断演变出新的变体。从"拼夕夕"的戏称到"并多多"的调侃,从"砍一刀"的恐惧到"真香"的感叹,这些语言现象反映了公众对平台的复杂情感。

三、社交裂变:人际关系的新型压力测试

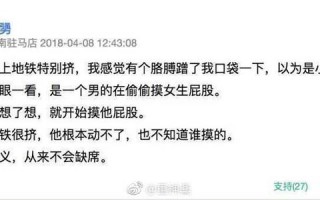

拼多多最富争议的创新莫过于其社交裂变机制。从"帮我砍一刀"到"天天领现金",这些活动不仅考验用户的脸皮厚度,更成为检验人际关系的试金石。当多年不联系的老同学突然发来消息,内容不是叙旧而是砍价链接时,这种荒诞感本身就具备了黑色幽默的特质。

二、百亿补贴:电商版的"买椟还珠"

拼多多的百亿补贴策略是另一个脱口秀演员钟爱的题材。表面上看,这是平台让利用户的善举;深层次看,这是一场精心设计的心理博弈。当iPhone价格低到让人怀疑人生时,消费者面临的灵魂拷问是:"这到底是馅饼还是陷阱?"

五、平台生态:卖家和买家的"猫鼠游戏"

拼多多平台上的买卖关系也充满了喜剧元素。从卖家的"神文案"到买家的"神操作",从"仅退款"政策引发的争议到农产品上行的温暖故事,这个平台就像一个永不落幕的喜剧舞台。某脱口秀演员这样形容:"在拼多多,买家觉得每个卖家都是骗子,卖家觉得每个买家都是流氓,而平台则在一旁微笑:打起来,打起来!"

六、用户画像:谁在玩转拼多多?

拼多多的用户群体构成了当代中国最丰富多元的喜剧角色图谱。有精打细算的家庭主妇,有追求极致性价比的大学生,有专薅羊毛的职业选手,也有出于好奇尝试的城市中产。这些不同背景的用户在同一个平台上碰撞,产生了无数令人啼笑皆非的故事。

四、下沉市场:消费升级与降级的奇妙辩证

拼多多崛起的故事本身就是一部精彩的商业喜剧剧本。当其他电商在一二线城市厮杀时,拼多多另辟蹊径攻占下沉市场,用"农村包围城市"的策略完成了逆袭。这种战略转折充满了戏剧性——谁能想到,被主流电商忽视的三四线城市和农村市场,竟然孕育出了市值千亿的巨头?

资深点评人评论:

-

电商观察家李铭远:"这篇文章精准捕捉了拼多多现象背后的社会心理机制。平台的成功不仅在于商业模式的创新,更在于它无意间成为了当代中国人集体焦虑与欲望的投射屏幕。从脱口秀角度解构这一现象,是一种极具洞察力的文化分析。"

"在拼多多,你会发现中国民间智慧的巅峰——有人能用数学建模分析砍价算法,有人能组建千人互助群集体作战,还有人开发出了自动点击脚本。"——这类用户行为已经超越了单纯的购物范畴,变成了一种带有游戏性质的社交活动。而这种全民参与的"游戏",正是最好的喜剧素材来源。

"拼多多的砍价就像追女生,明明对方已经表现得很冷淡了,你却总觉得自己再坚持一下就能成功。"——某脱口秀演员的精准比喻道出了无数用户的心声。这种机制不仅催生了大量网络段子,更成为观察当代人社交心理的绝佳样本。当砍价链接成为检验友谊的试金石,当"助力群"沦为现代数字集中营,拼多多无意间完成了一场规模空前的社会实验。

"现在判断一个人是不是真朋友就看他愿不愿意帮你砍价,以及砍完之后是0.01还是0.09。"——这类段子之所以能引发强烈共鸣,是因为它触及了数字时代人际关系的核心矛盾:便捷的连接工具反而可能稀释关系的深度。拼多多无意中成为了这出社会喜剧的导演,而每个用户都是即兴表演的演员。

更富喜剧效果的是消费升级与降级的辩证关系。拼多多证明了一个反直觉的真理:所谓的"消费降级"可能恰恰是另一种形式的"消费升级"——当一线城市白领开始炫耀自己在拼多多上买的"性价比之王"时,传统的消费鄙视链被彻底颠覆了。这种价值观的翻转为脱口秀提供了丰富的创作素材,也折射出中国消费市场的复杂面貌。

有趣的是,拼多多深谙"喜剧在于反差"的原理。一边是高大上的品牌形象,一边是土味十足的营销手法;一边宣称补贴消费者,一边又用各种规则限制薅羊毛。这种矛盾性恰恰构成了绝佳的喜剧素材。某知名脱口秀演员曾调侃:"在拼多多买打折iPhone就像参加《鱿鱼游戏》——你可能真的能用低价买到手机,但过程中要经历的考验比通关马里奥还难。"

特别值得一提的是拼多多上的商品文案,堪称民间语文创作的巅峰。"工厂倒闭,老板跑路""老婆跟人跑了,清仓甩卖"——这些充满戏剧张力的销售话术不仅效果惊人,更成为了网络流行文化的组成部分。当夸张成为常态,真实与虚构的界限变得模糊,这种荒诞感本身就具备强烈的喜剧效果。

特别值得注意的是,拼多多相关段子往往具有强烈的代际差异。父母辈可能真心喜欢平台的实惠,年轻人则更多以戏谑的态度参与。这种价值观的碰撞产生了大量喜剧素材,也成为观察中国社会变迁的一个有趣窗口。

拼多多脱口秀:电商江湖里的"砍一刀"喜剧哲学

在当代互联网语境中,如果说哪个平台能同时激发用户又爱又恨的复杂情绪,拼多多绝对名列前茅。这个以"砍一刀"闻名的电商平台,不仅重塑了中国电商格局,更意外地成为了脱口秀演员们取之不尽的创作素材库。从百亿补贴到"仅退款"政策,从社交裂变到农产品上行,拼多多的每一个商业动作都自带喜剧基因,堪称电商界的"段子手"。

相关问答

- 国内脱口秀演员,你觉得前三名应该有谁?

- 答:22日晚,《脱口秀大会》收官之夜,五位选手精彩角逐,王建国聊中年危机,称自己30多岁遭遇中年危机变得纠结,呼兰幽默讲述喝酒绕口令“Don‘t Worry Be Happy”,卡姆模仿拉生意露肚子的大叔,思文模仿空姐,并反思脱口秀的现状,庞博的段子则将郭德纲作为类比。最终,卡姆夺冠,王建国、思文、呼兰、庞博分获第二三、

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。