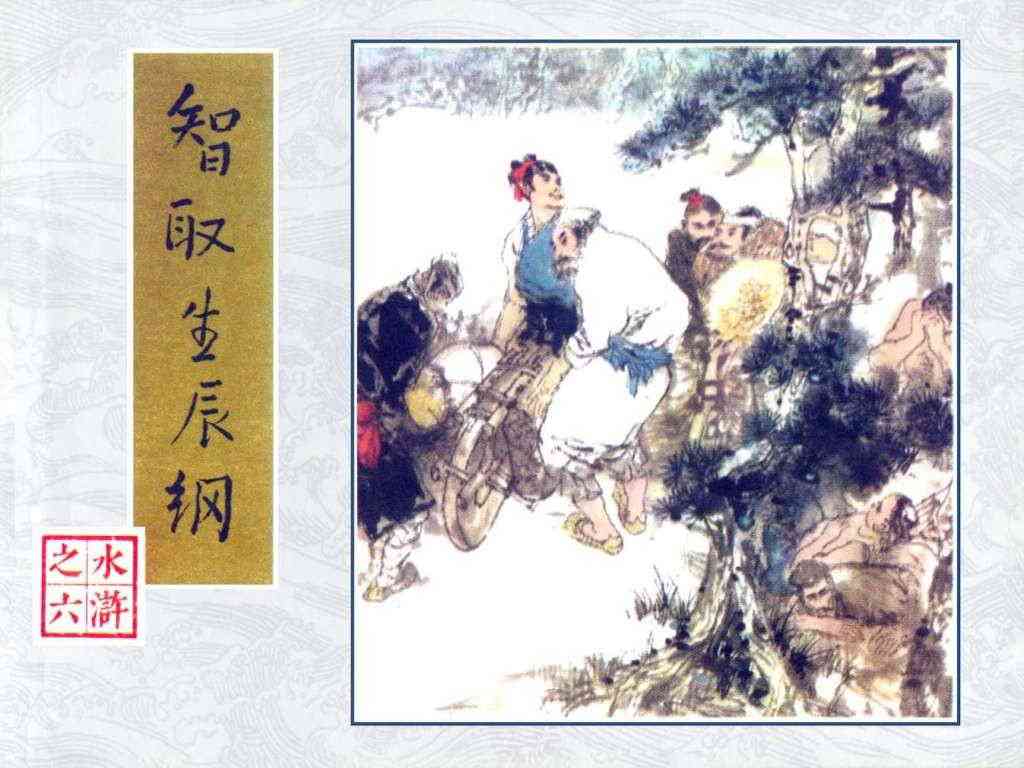

尤其精彩的是吴用设计的"连环计":先让刘唐等人当着杨志的面买酒畅饮,再让白胜假装不愿卖酒给军汉们,最后在争执中"勉为其难"地同意交易。这一系列心理战术彻底瓦解了杨志最初的警惕。

这一事件直接导致杨志走投无路、晁盖等人上梁山,成为《水浒传》故事发展的重要转折点。

人和:伪装成贩卖枣子的客商,利用白胜扮演的卖酒郎角色,层层递进消除杨志的戒备。

人才弃用:杨志这样有才能的军官因体制问题无法施展抱负,反映了当时人才选拔机制的弊端。

地利:在黄泥冈这一前不着村后不着店的荒僻地点设伏,使押运队伍无处求援。

社会不公:十万贯生辰纲与百姓贫苦生活形成鲜明对比,为梁山起义提供了道德合理性。

一、背景铺垫:十万贯金珠的诱惑

故事始于北京大名府梁中书为岳父蔡京准备的生辰贺礼——价值十万贯的金珠宝贝。这笔相当于当时数千户普通家庭年收入的巨额财富,在贫富悬殊的北宋末年无疑是一块诱人的肥肉。作者施耐庵巧妙埋下伏笔:前一年运送的生辰纲就曾遭劫,暗示今年必将再生事端。

三、细节精妙:蒙汗药的文学艺术

故事中最令人拍案叫绝的细节莫过于"酒中下药"的设计。作者没有简单粗暴地描述下药过程,而是通过几个精妙步骤完成:

二、计谋设计:天时地利人和的完美结合

晁盖、吴用等七位好汉的计谋堪称中国古代文学中最精妙的骗局之一。他们准确把握了三个关键要素:

五、现代启示:智取背后的管理智慧

从现代视角重新审视这一经典情节,我们可以获得诸多启示:

四、深层寓意:官逼民反的社会隐喻

"智取生辰纲"远不止是一个劫富济贫的侠义故事。深层来看,它揭示了北宋末年深刻的社会矛盾:

资深点评人视角

历史学者张教授: "智取生辰纲的情节设置符合北宋末年长江流域商贸活动的历史背景,作者对蒙汗药使用细节的描写,反映了当时民间对麻醉药物的认知水平,具有很高的史料价值。"

-

天时:选择农历五月中旬(公历六月左右)一年中最热的时段,利用酷暑消磨押运人员的体力和警惕性。

-

官僚腐败:蔡京作为当朝太师,一次生日就能收受如此厚礼,可见当时官员贪腐之甚。

文学评论家李女士: "这一章节展现了施耐庵高超的叙事技巧,通过炎热天气的反复渲染营造压抑氛围,最终在酒醉倒地的瞬间释放张力,是中国古典小说中环境描写与情节推进完美结合的典范。"

犯罪心理学王博士: "从现代犯罪学角度看,晁盖团伙的作案手法展现了典型的信任构建过程,他们利用从众心理、权威影响等多重社会心理学原理,堪称古代完美犯罪的典型案例。"

管理学专家陈老师: "杨志团队的管理失败值得现代管理者深思—过度依赖权威而忽视团队需求,缺乏有效沟通机制,最终导致任务失败。这提醒我们平衡管控与人性化的重要性。"

智取生辰纲这一经典桥段,历经数百年依然焕发着夺目光彩,它不仅是一个精彩的故事,更是一面映照人性与社会的明镜,值得我们从多角度反复品味。每一次重读,都能发现新的细节与智慧,这正是伟大文学作品的永恒魅力所在。

负责押运的是精明能干的杨志,他曾是杨家将后人,武艺高强却因失职被贬,此次任务是他重获重用的关键机会。杨志深知路途险恶,特意挑选炎热难行的正午时分赶路,却不知这正是晁盖等人精心计算的一部分。

- 风险管理:杨志的押运方案虽有考虑,但对人性弱点的防范不足

- 团队信任:军汉们对杨志的不满导致不服从命令,体现了团队管理的重要性

- 信息不对称:晁盖等人充分利用了杨志不了解当地情况的弱点

- 应急预案:杨志团队缺乏药物中毒等突发情况的应对准备

这些要素至今仍是商业竞争和安全防范领域的重要课题。

- 第一桶酒当面喝掉证明无毒

- 第二桶酒在争执中趁乱下药

- 吃枣子作为掩护(有人考证枣子可能增强药效)

- 军汉们急饮解暑加速药效发作

这一系列操作不仅展现了吴用的周密计划,也为读者制造了悬念——究竟何时、如何下药?直到最后才揭晓答案,令人回味无穷。

《智取生辰纲》经典桥段:一场精心设计的"夏日迷局"

在中国古典文学瑰宝《水浒传》中,"智取生辰纲"堪称最富戏剧性与智慧较量的经典桥段。这个发生在炎热夏日的精彩故事,不仅展现了梁山好汉的集体智慧,更揭示了北宋末年官场腐败与社会矛盾的深刻背景。本文将层层剖析这一经典情节的设计精妙之处,带您重温这场看似简单实则暗藏玄机的"夏日迷局"。

相关问答

- 谁有水浒传中吴用智取生辰纲的剧本,快

- 答:智取生辰纲 人物:晁盖、吴用、公孙胜、刘唐、白胜、阮氏三兄弟。杨志、老都管、虞侯二人、军汉十一人。时间:北宋年间,夏五六月份。地点:济州府、安乐村、黄泥冈。第一场 计谋 旁白:掌灯时分,济州府安乐村一客店内,晁盖等八位好汉或坐或躺,袒胸,赤膊。屋内正中一桌。桌上杯盘狼藉。吴用书生打扮,在屋内缓缓踱步

- 智取生辰纲的剧本

- 问:要搞笑一点,但是不要夸张!!不要脱离原著!! 拜托各位了~~~

- 智取生辰纲 剧本

- 问:如题。。。最好多一点

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

-