一、破局者画像:从边缘到风暴眼的四年

1. 史梦新:208场特约演员的算法觉醒

「横店群演日薪80元,AI数字人时薪0.3元。」2023年夏天,刚回郑州的史梦新在剧组候场时刷到这条数据,手抖着翻完账户里连续6个月不足万元的收入记录。这个曾因「一天拍12小时反派女二」登上本地热搜的演员,在参演第30部短剧时做出了惊人决定——将208场特约戏的微表情数据卖给AI训练公司5。

三、生态重构:短剧工业化的洛阳铲

当同行还在用「车祸+失忆+三角恋」三板斧时,四人组已搭建起包含642种冲突模型、1185套反转模板的「短剧元素周期表」。他们与中科院合作的「量子叙事实验室」,正尝试将薛定谔的猫理论应用于多结局短剧开发13。

二、技术暗战:从人工到智能的产业跃迁

在四人组的作战室白板上,「AI全流程渗透率92%」的标语格外醒目。他们自主研发的「短剧基因编辑器」,能实时抓取抖音热榜、拼多多爆款、起点文学标签,生成「都市+玄幻+带货」的缝合型剧本1。

四、行业观察团锐评

• 清华大学影视传播系王教授:

「这支团队最可怕的是将创作转化为精密制造。他们的『情感颗粒度检测系统』,正在重新定义什么叫做『好看』。」6

在短剧产业的星辰大海里,「追梦四人组」既是弄潮儿也是破壁人。他们用代码重写创作伦理,用数据解剖人性欲望,在3分钟时长的战场上,持续掀起着静默的革命。当某天观众突然发现,自己追更的「AI男友」系列短剧,竟是完全由数字人自主创作的产物时,这场始于郑州影视基地的冒险,或将揭开更惊人的篇章。

2. 曹峰:2亿流水背后的情绪方程式

「每0.5秒必须出现情绪爆点。」在团队核心编剧曹峰的创作手册里,藏着从5000部爆款短剧提炼的「7步成剧法」。这个自诩「情绪架构师」的90后,曾用AI工具将《霸道总裁的量子纠缠》这类荒诞命题,拆解成112个符合多巴胺分泌曲线的付费卡点4。

3. 李万颀:镜头语言的二次元突围

当传统导演还在纠结运镜美学时,李万颀的团队已在实验「漫画分镜实时转3D」技术。他们为修仙短剧设计的「灵力可视化」特效模板,通过AI自动适配功法等级,让单集制作成本从3万元骤降至800元5。

4. 丁伟康:流量池里的资源炼金术

「郑州缺的不是演员,是会跳《科目三》的AI训练师。」作为团队制片人,丁伟康创建的「演员数字分身数据库」已收录237种方言声线。在最新出海短剧中,他让豫剧武生与赛博观音同框斗法,单日充值破百万5。

• AI伦理研究员陈博士:

「当算法比人类更懂如何刺激多巴胺,我们是否正在见证一场精心设计的精神成瘾实验?」11

• 头部MCN内容总监Lisa:

「从单兵作战到工业化生产,他们证明了短剧不是内容快消品,而是可复制的情绪芯片。」14

• 风险投资人张先生:

「与其说他们在做短剧,不如说在构建新一代娱乐操作系统。我们已看到他们专利库里藏着的VR短剧交互协议。」10

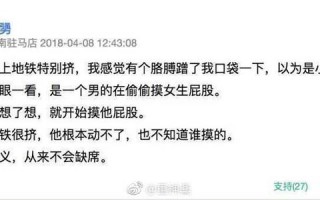

在最近流出的内部培训视频中,曹峰演示了如何用ChatGPT生成「符合审查红线的擦边文学」:输入「禁忌之恋+正能量转化」,AI自动生成「女囚犯通过劳动改造重获新生」的合规剧本9。

更颠覆的是「情绪渲染算法」——通过分析观众瞳孔变化数据,动态调整剧情走向。在测试版《重生之我在元宇宙摆摊》中,AI会根据用户停留时长,让女主在「手撕渣男」和「攻略霸总」间智能切换7。

追梦短剧剧本四人组:解码行业逆袭的黄金密码

深夜的郑州某影视基地,导演李万颀盯着监视器里第37次重拍的镜头,手指无意识摩挲着剧本上「AI数字人替代方案」的标注。这已是「追梦短剧剧本四人组」本月接手的第3个项目,而两年前,这支由税务转行的演员、广告导演、北漂制片人和AI工程师构成的团队,还在为争夺10万元投资的古装短剧彻夜争吵。

相关问答