【资深点评人观点】

- @悬疑研究所:“本文精准捕捉了短剧的‘钩子理论’——前3分钟必须埋下致命伏笔,而结尾的反转必须颠覆前半段所有认知。”

- @影评人老周:“关于‘人性灰色地带’的论述尤为精彩。2025年的悬疑短剧已从‘猜凶手’转向‘猜动机’,这才是行业进化方向。”

- @短剧编剧阿森:“作为从业者,我承认文中的‘三层反转’正是我们开会时反复打磨的核心。观众越来越聪明,编剧必须更狡猾。”

:你准备好掉进编剧的陷阱了吗?

悬疑破案短剧的魅力,在于它是一场观众与创作者的智力博弈。当你以为看透一切时,别忘了——最好的陷阱,往往伪装成出口。(全文完)

一、伏笔的“隐形植入”:观众为何总被编剧骗?

1. 道具的“双重身份”

一支钢笔、一张老照片,或是墙上的涂鸦……高明的悬疑短剧会赋予日常物品“叙事使命”。例如《沉默的证言》中,主角反复擦拭的眼镜最终暴露了凶手的指纹;《午夜来电》里,破旧的玩具熊内藏匿着关键录音。道具的重复出现绝非偶然,而是编剧的“心理暗示”。

三、人性的“灰色地带”:为什么反派更令人难忘?

1. 恶的“合理性”

《白夜追凶》式短剧中,反派因社会不公而黑化,观众甚至会质疑“如果是我,会不会更疯狂?”

二、反转的“三层递进”:如何让观众惊呼“原来如此”?

1. 第一层:角色身份反转

SEO关键词:悬疑短剧伏笔设计|2025反转剧情|人性博弈悬疑片|高能破案短剧推荐

2. 台词的“话外之音”

“你永远不知道身边的人是谁”——这类看似闲聊的台词,往往是真相的预告。例如《阴影之下》中,反派那句“我喜欢看人挣扎的样子”,实则是自白;而主角回应“我会记住你的眼睛”,暗示后续的复仇。

2. 善的“虚伪性”

《完美证人》里,主角作为正义律师,最终被发现篡改证据。“好人”的阴暗面,比纯粹的恶更震撼。

3. 时间线的“欺骗性剪辑”

非线性叙事是悬疑片的经典手法。短剧《记忆碎片2025》通过倒叙和插叙,让观众误以为主角是受害者,直到最后10分钟才揭露他才是策划者。时间错位,是编剧最锋利的刀。

3. 第三层:叙事视角反转

《窥探者》以凶手视角展开,让观众共情他的“不得已”,结局却显示所有“苦衷”都是编造的谎言。颠覆观众道德判断,才是高级反转。

3. 观众的“共谋感”

当剧情暗示“你也可能做出同样选择”时,悬疑短剧便完成了从“观看”到“代入”的升级。

- 善良的邻居实则是连环杀手(《隔壁的陌生人》)。

- 调查案件的警察竟是真凶(《罪案现场直播》)。

2. 第二层:动机反转

复仇?金钱?爱?《她的秘密》中,妻子杀害丈夫的动机从“家暴”逐步揭露为“保护女儿”,最终真相却是女儿早已死亡,妻子活在幻觉中。

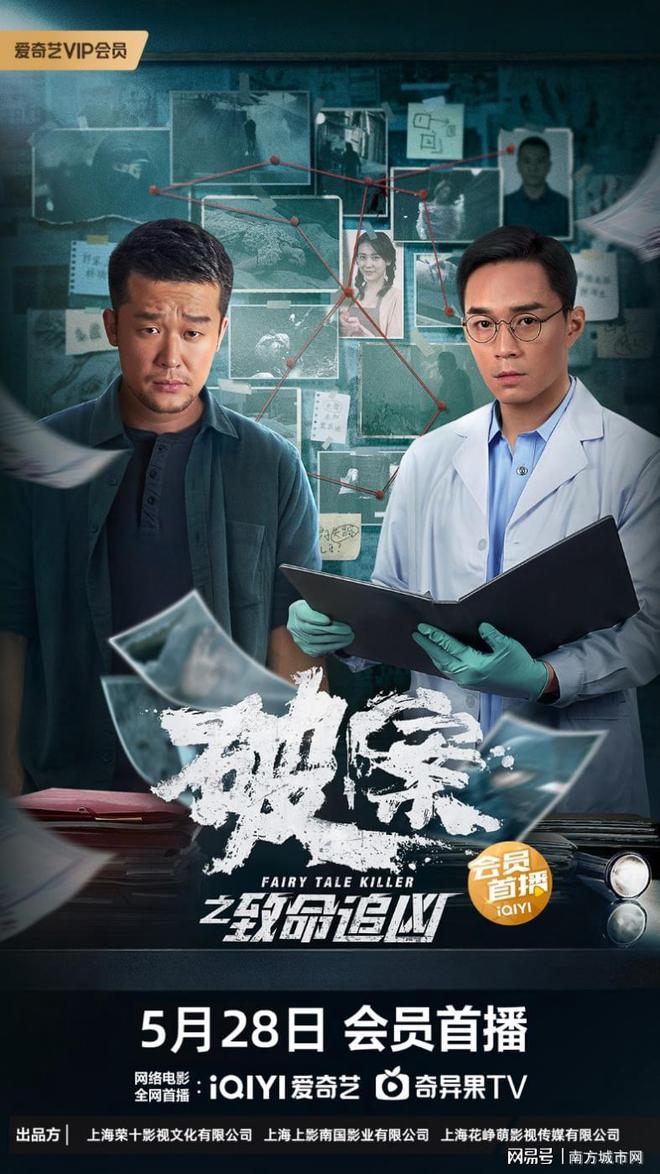

【深度解析】2025年悬疑破案电影短剧的十大高能设定:伏笔、反转与人性博弈

:当真相藏在细节里

2025年,悬疑破案类短剧迎来爆发式增长,短小精悍的体量、紧凑的叙事节奏和层层反转的剧情,让观众欲罢不能。但真正封神的作品,往往赢在**“伏笔设计”和“人性刻画”**——那些看似无关的镜头、角色的微妙表情,甚至一句台词,都可能成为破解谜题的关键。本文将深度剖析悬疑短剧的创作密码,带你走进编剧的“陷阱布局”艺术。

相关问答